和歌が原因で亡くなったと言われる小倉百人一首の歌人はだれ?

平安時代中期は戦争がなく、とても平和な時代です。文化や芸術に没頭できた時代でした。

その平和の象徴ともいえる和歌で人が亡くなったというのはどういうことなのでしょうか。

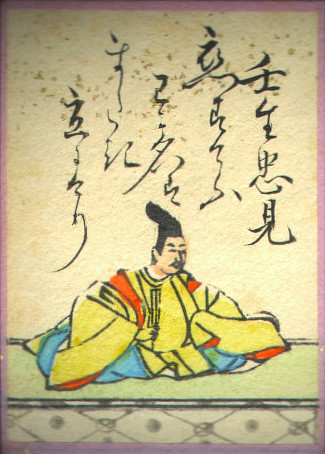

今回の答えは「壬生忠見(みぶのただみ)」という歌人。

平安時代中期の人で、忠見の父は『古今和歌集』の撰者の一人である壬生忠岑。歌人一家に生まれました。

事件が起こったのは960年の村上天皇の時代に行われた「天徳の歌合」というイベント。

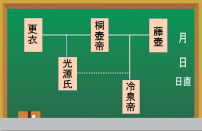

歌合(うたあわせ)とは「右」と「左」の2チームに分かれて和歌の優劣を競う和歌の団体戦です。

開催されるまでに、お題が渡されます。

例えば5人1チームなら5つのお題(春・夏・秋・冬・恋etc)を出します。当日までに自分が担当するお題に対して渾身の一首を準備し、歌合で披露します。

お題ごとに勝敗を決め、トータルの勝ち数が多いチームが勝ちとなります。

歌合は当時盛大なお祭りで、特に天徳の歌合は後世の模範となるとても大きなイベントでした。

『沙石集』に納められている「歌ゆえに命を失ふ事」という話を参考にしながら紹介します。

忠見は平兼盛と、お題「初恋」で勝負することになりました。

忠見は「最高の歌を思いついた。兼盛もこんな和歌は詠めないだろう」と自信満々で当日を迎えます。

ドヤ顔(かどうかはわかりませんが)で詠んだのは小倉百人一首にも収められている和歌。

恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思いそめしか

【意訳】

恋をしたという私の評判はもう立ってしまった。人に知られないようにあの人のことを想っていたはずなのに。

対して平兼盛の和歌。これも小倉百人一首に収められています。

しのぶれど 色にいでにけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで

【意訳】

隠していたけれど顔色に出てしまったのかな、わたしの恋は。「恋をしているのかい?」と人が聞いてくるくらいに。

どちらもたった31文字で、はじめての恋に戸惑いながらも止められない、相手を思う気持ちを表現しています。

どちらも甲乙つけがたい…とその場にいた人は感嘆します。

判者(審査員)もどちらを勝者にしようか悩みに悩みます。

この勝負をご覧になっていた当時の村上天皇が、忠見の歌を2、3回口ずさんだのに対し、兼盛の歌を何回も口ずさんだので「天皇は兼盛の歌の方が好みなのだろう」と判者は推測し、兼盛を勝ちとします。

やりきれなかったのは忠見です。

負けたことにかなりショックを受け、食事がのどを通らなくなります。

「勝てると思ったのに、あなた(兼盛)の素晴らしい歌を聞いてから胸が塞がる思いで食べ物がノドを通らなくなってしまいました…」と言ってついに亡くなってしまいます。

忠見はなんと、渾身の和歌で勝負に負けてしまったから亡くなったのです。

とはいえ、実は「亡くなってしまった」というのは後世の脚色である可能性が高いのですが、語り継ぎたくなるほどの名勝負だったということですね。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2021/7/24 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]スマホで簡単にクイズ大会を開いてみませんか?](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)